春からキャンツーに挑戦勢がチラチラ出てきている様なので、当職もだいぶキャンプの趣向が変わってきた事だし、2人以上で行うマスキャン向けの、まず何が必要なのか・何を揃えたらいいのか改めて解説してみよう。

キャンプ沼に堕ちろ!

メイン積載装置

まず積載する道具がないとキャンプもクソもないので、キャンツーに行くため荷物積み込むバッグ、箱を用意しよう。

濡れたら困るもの、大事な物を入れておくメインの荷室と、細かいものや濡れても良い物を入れておけるサブの2つを用意すると使い勝手が良くて気持ちがいい。

キャンピングシートバッグ2

あまり知られていないけど、ホモ箱キチ呼ばわりされている当職も最初はタナックスのキャンピングシートバッグ2からキャンツーに入ってきたのだ。

こいつは容量も多く使い勝手も良くデザインも優れていて、キャンツーするならとりあえずこれ買っておけば間違いない…と言いたい所なんだけど、実際に使うと不満に思う箇所が結構あり、まず非防水ナイロンバッグゆえにレインカバーをかぶせないと普通に濡れるため、カメラ類を安心して入れておけず、防水カバーを付けようとしても、銀マットを装着するとカバー使用困難と言う謎使用。

TDNバッグゆえに剛性も弱く、内側に仕込んであるプラ板と中に入れた荷物で形を保つ作りになっているため、パッキングしてからninja先輩のクソ細タンデムシートへ積載し、現地で一度荷物を抜いてしまうと、バッグがグニャリと型崩れをおこして荷室が狭くなり、もう一度同じように荷物を積めようとしてもパッキングが困難になってしまう。

なので、例えばバイクのシートにバッグを固定したままテントなど荷物をおろして一晩楽しみ、翌日バッグにキャンプ道具を放りこみさぁ出発!という適当な運用が出来ず、まずバッグを外して荷物を詰め込み、再度タンデムシートに乗せてベルトを締めて…と言う流れになり、箱と比べたら撤収・パッキングがやや面倒。

そういう事も有り、キャンツー3回目ぐらいでホモセン箱に乗り換えてしまった。

CB400SFみたいな昔ながらの王道を往くクソ広タンデムシートなら、型崩れも少なく問題なさそうではあるんだけど、今流行のケツが細いSSルックバイクで使うには痒いところに手が届かないんだよなぁ。多分ホムセンでベニヤ板を買ってきてバッグの裏に取り付け補強を行い、バッグの底付近に別の銀マットキャリアを自作し縫い付けて、防水小物入れ・防水区画の増設など改良すれば死角は無さそうだけど、そこまで改造するならもうホムセン箱で良いんじゃない?

いやほんと、キャンピングシートバッグ2の欠点を修正したら行きつく先はホムセン箱なので、タナックスはいい加減グランドシートバッグとかいうホムセン箱とシートバッグのキメラ作ってないで、アイリス箱をパクってタナックスのロゴと荷掛けベルト穴付けて売ろう(名案)

ホムセン箱

オサレなバッグが輝く陰で 箱(ホモ)の笑いがこだまする

GIVIからヘプコに泣く人の 荷物背負って積載の始末 ホームセンターレジャー箱 お呼びとあらば即参上!

お馴染みホムセン箱は安く頑丈で防滴仕様の樹脂ケース。

本来は車のトランクやベランダの物置に使うんだけど、あへあへ積載おじさんは穴をあけ金具を取り付けバイクに積載するのら!(情け無用)

利点は何といってもその安さと堅牢さ。

アイリスオーヤマのRVBOXなら1600円で耐荷重80kg、最近出たハードプロは少々高いけど耐荷重300~500kgと、それこそ種類によってはバイクを乗っけられる程に頑丈で、最近はホモ御用達のタンデムスタイルなど、バイク雑誌やネットを通じアイリス箱が広まったお蔭で、箱を装着したまま外装慣らしを敢行した兄貴がちらほら出てきており、低速の転倒なら十分耐えられる事も実証されている。(なおバイクが半壊する程の転倒だと箱も割れる模様)

何故か雨男呼ばわりされている当職が雨天決行キャンツーを行い防水性も実証済みだ。

ホムセン箱の定番はアイリスオーヤマのRVBOX600、後は最近流行りだしたアクティブストッカー600、新型の密閉型バックルストッカー780など。当職はRVBOX600と、通販では買えないコーナン箱の2つを持っており、今シーズンはコーナン箱で行くつもりだ。

(※生産終了した真っ黒いRVBOX600はコーナンがパクってLB-BOXとして販売継続中。黒いのが欲しけりゃコーナンを当たろう)

元が頑丈な樹脂箱なので、塗装したり穴開けて増設したり、ステッカーチューン等の改造が出来るのはバッグ類にはない面白さだな。

中にはパッキンや鍵が付いている防水・防塵タイプも有り、荷掛けベルトを通すのにちょうどいい穴まで付いていたり、どうぞバイクに積んでくださいと言わんばかりの箱も増えてきたが、欠点としては、やはり元々バイクに積むことを想定しておらず推奨もされていない事だろう。

箱に穴をあけたり金具を付けたりと、ちょっとした工具も必要だし簡単な工作を行う前提なの事も女の子(♂)には少々敷居が高いか。販売元が推奨していない使い方をしてトラブルが起きても、誰も何も保証しないので救いはないね(レ)

箱を乗せたことで発生したトラブルは、箱を固定しているベルトの余りが振動か何かでほどけてしまい、チェーンとスプロケに噛んで後輪ロックをやらかしたとか、垂れたベルトがスプロケに噛んで箱の金具吹き飛ばしただとか、たまにツイッターで見かける。

箱は安く便利で頼りになるが、運用をミスると事故につながる可能性もあるので、基本的に箱で何か問題が起きても自力で解決できて、誰にも文句を言わない事が鉄則だ。

ホムセン箱作成の記事はこちら

www.corocoma.com

ホムセン箱積んで峠でコケた記事はこちら

www.corocoma.com

リュックなど袋、ツーリングネット

大量のキャンプ道具を全部適当な防水袋に入れてネットで縛ると言うのは、SSやSSルックのケツ細バイクではほぼ不可能。

ケツが広くタンデムシートが快適なバイクなら行っている人も多く余裕そうだが、当職のバイクはケツが細い奴と、ケツを燃やす奴しか居ないためこの方法をとるのはほぼ不可能。無理な積載をして走行中に荷物を落としてしまうと、下手すれば後続のバイクが踏んで転倒など大事故につながる可能性が高いし、発覚すると(隠ぺいしても)普通に点数ひかれるので気を付けよう!

サブ積載装置

無くても何とかなるけど、有ると便利な積載装備集。

サイドバッグ

立ちごけしたら中身つぶしそうで怖いなぁ…装着めんどくさそうだなぁ、と思っていたけど、実際タナックスのクソ安サイドバッグを使ってみると、ぐうの根も出ないほど有能でもう手放せない。

特にケツが重たいフェザーS2くんで使うと効果テキメェン(レ)だ。箱にしこたま詰め込んだ結果、恐ろしく高重心になりバイクの安定性に悪影響を及ぼしていた重たい荷物をサイドバッグに分散してみると、積み荷のバランスが改善され、取り回しも安定性もすこぶる好調になり気持ちがいい。

ただ防水性はほぼ無いので、中身は濡れても良い物か、朝露や雨で濡れているタープやテント、着替えや温泉用タオルなどを突っ込んでおくようにしよう。柔らかいものを入れておけば仮に立ちごけしてもバンパーになってくれそうだしな。これだけ積載装備が有ると、メインの箱は濡れたら困る物、サイドは濡れても良いもので住み分けが出来る。

例えサイドバッグが無くても箱&箱の天井に詰め込めるだけつめっ、詰め込めばだいたい何とかなるけど、しこたま荷物を積んで重い!重心が高くてコワイ!と言う場合は是非サイドバッグで重心バランスを改善してみよう。

タンクバッグ

ポータブルバッテリーやカメラや、すぐに取り出したい物を突っ込んでおくならタンクバッグが有能。

有能だったんだけどやっぱり防水性が微妙だし、高速でガン伏せすると胸につっかえ!邪魔になり、磁石タイプだとタンクに傷も入り、給油口も塞ぐしタンクマウントの車載カメラと干渉するしで、タナックスのタンクバッグを使っていたが、キャンツー初めて半年ぐらいでホムセン箱のエサにしてしまった。

ちなみに地図やスマホを入れることが出来るタイプもあるけど、車種や装備によっては走行中に地図を見ることは出来ないと思った方がいい。タンクが短いninja250先輩で使ってみたら、フルフェイス+ネックブレース+短いタンクのせいでタンクバッグの地図がさっぱり見えず、ハンドルを離して背を伸ばしながら下を向いてようやく見える。そのため走行中に道を確認するのは難しく不便だった。

停車して見ればいいだろうと言う話だけど、走りながら道を忘れて池沼顔している最中に、開いた地図がすぐそこにあるとチラ見したくなるのが人情と言うもの。地図を取り出す手間は確かに無くなるけど、防水スマホをハンドルにくっ付けてナビにしてしまえば面倒なことは何もいらなかった。

箱とサイドバッグを装備していれば、少なくとも3泊程度ならタンクバッグが無くても何の不便もないので、積載を増やしたい紙地図ガチ勢で晴れ男なら検討してみよう。

揃えるキャンプ道具(最低限必要なもの)

誰かが企画したホモキャンに参加すれば、クソデカタープの下に入り込んだり焚火にお邪魔したりと複数人向けの色々な装備に便乗することが出来るけど、とりあえずこれだけは最低限揃えなければキャンプが成立しない装備はこれ。

テント

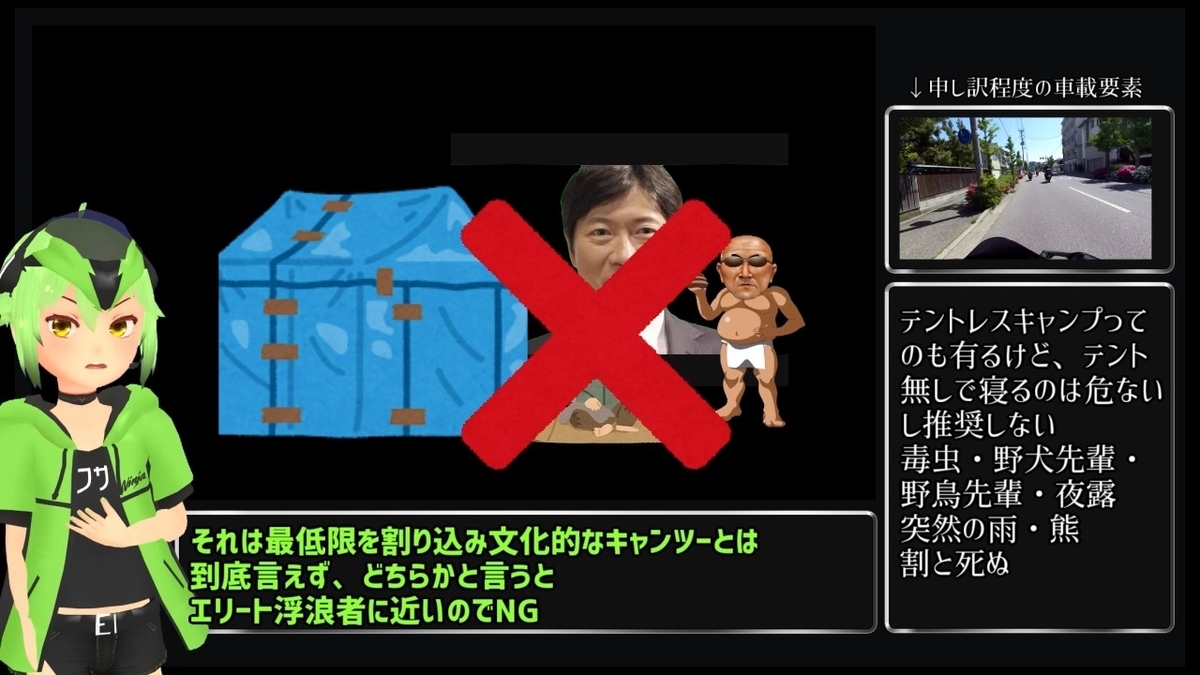

何はともあれ寝床が必要だ。

真夏かつ快晴ならアウトドア用ベッドを持ち込み、テントレスキャンプとか言うロマン溢れる事も出来なくもないが、虫くんが顔の上で運動会を始めたり、チクッと刺しに来る害虫くんの襲撃に耐え、突然の雨や夜露で凍死する覚悟が無い限りは素直にテントを使おう。

テントは寝るだけではなく、財布や鍵など貴重品や、ヘルメットなど濡らしたくないものを夜中保管したり、単に着替えたり大自然淫夢動画ほんへを見るだけでも人の目を遮るためにも必要だ。夏場は蚊帳にもなるしな。

なおバイクでのキャンプだと、4輪リア充みたく一つのテントに数人入り込むのは難しい。

何故かと言うと、ガチホモライダーにケツを狙われるという理由のほかに、バイクに積載できる大きさのテントは基本的に小さな一人用のソロテントで、例え2~3人用テントと書かれていても、バッグ、箱、メット、ジャケ、貴重品、プロテクター、食糧、他にもガスバーナーや鉈など危険物は、基本的にいたずら防止&野犬などリアル野獣に襲撃されないようテントに収納せねばならんのでスペースに余裕がない。キャンツーライダーのテントは基本的に一人以上入る事は出来ないと考えよう。当職のムーンライト2(1~2人用テント)で言えば、大人ひとり+上の荷物を突っ込むと寝返りも気を使うぐらい狭いため、抱き合って眠らん限りこ無ゾ。入れて♡と言われても嫌です…

ではどんなテントを買えばいいの?と言うと、バイクに積載出来るぐらいコンパクトで設営簡単、ペグダウン(杭打ち)を行わなくても自立して、1~3人ぐらい収容可能な小型ソロテントが望ましい。

ホモライダー界隈でよく見るのは、ツーリングドーム、ツーリングドームのパクリ、ツーリングテント、わし愛用のムーンライト2などだろうか。鹿番長もクソ安テントを出しているが、ホモライダー界隈ではあんまり見かけない気がする。

テントは値段に比例して機能・性能が上がるので、予算と相談し好きに選んでも構わないが、ツーリングドームのパクリの設営を手伝ってみた感じでは、簡単に組み立てられるし質良し機能良し値段よし。収納サイズもコンパクトで結構好印象だった。ムーンライト2がくたばったら次はこれにしたい。

夏のキャンプシーズン中なら適当なテントでもまず凍死することは無いので好きなのを買おう。

グラウンドシート

いらん(暴論)

これはテントの下敷きで、主にテントの底に穴が空かないように保護したり、テント底の防水性を高めるとかあるけど、当職のテントは今までグラウンドシートを一度も敷いたことが無いまま3年目を迎えても、テントの底に穴が空いたことは無いし、一度も浸水したこともないので、荷物が増えるし別に無くても構わないだろう。

寝具系

シュラフ

寝袋の事。

真夏の夜の熱帯夜ならシュラフ無しでも凍死はしないと思うけど、夏でも高山など寒い場所も有るので風邪をひきたくないなら必ず持って行こう。

シュラフの選び方は「形状・使用温度・素材」を見よう。K!T!S!って感じで

形状

形状は封筒型とマミー型があり、キャンツーに向いているのはコンパクトで暖かいマミー型。封筒型は隙間が多くて寒く、また余分な生地が多いため収納サイズが野獣先輩の枕並みにデカくお勧めしない。と言ってもシュラフには梱包後のサイズが書いてあり、そっちを参考にした方が間違いない。封筒方のくせしてやたら小さいシュラフとかも有るしな。

素材

シュラフの素材は大きく分けて2つ。

安く暖かいが少々デカい化学繊維/中綿シュラフと、クッソ暖かくクッソコンパクトでクッソ高価なダウンシュラフ。化繊が入門シュラフで、ダウンがハイエンドガチ勢というイメージだったけど、最近はダウンシュラフも安くなってきており、予算に余裕があるなら高性能なダウンを選んでも問題なさそうな気がする。

当職はキャンツー処女以来ずっと使っているモンベルの-10度化繊シュラフで春・秋・冬を凌ぎ、夏場はコールマンのクッソ薄い10度対応化繊を愛用しているが、特にモンベルの冬用化繊シュラフは圧縮しないと40Lの箱が埋まるほどデカいので、そろそろダウンに更新したい気もしてくるなぁ

使用温度

シュラフの対応気温について。

シュラフには+15度とか-10度とか最低使用温度が書いてあるけれど、この数字はそのまま何度まで使用できるかを表しているが鵜呑みにしてはいけない(戒め)

使用温度はあくまでギリギリ凍死しないよと言う温度なだけで、快適に眠れる目安ではないのだ。快適に眠るためには、最低気温+10度になる場所なら0度用シュラフ、+5度になる場所なら-15度用など、現地の気温-10度ぐらいのシュラフを選ぶと、寒さに震えることはあんまりない。

ちなみに気温0度~-3度の中では-10度対応のシュラフ+ハクキンカイロですらガチで凍死しそうになったので、少々オーバースペック気味のシュラフが適している気がする。

まとめると、予算があればダウン・そうでないなら化学繊維のマミー型、かつ現地の最低気温から10度ほど引いた性能のシュラフを選ぶとだいたい間違いない。

銀マット

所謂レジャーマットで敷布団の役割が有る。

これいる?と思いがちだが、キャンプサイトは石・砂利・木の根っこ・松ぼっくりなどが転がっており、地面はやたら固く結構歪な形をしており、シュラフの上からガンガン背中と後頭部を突き刺してくるし、何より地面は結構つめたい。

銀マットは柔らかいウレタンスポンジに、アルミを蒸着させ断熱性を高めたもので、こいつを地面に敷くとベッドマットみたいにかなり快適だ。

定番は鹿番長のクソ安銀マットだが、やや薄いため最低気温5度を下回る場所だと地面からの冷気が強力過ぎて銀マットを貫通し底冷えしてしまうので、基本的に夏専用だ。他にもハイパー銀マットこと当職愛用のサーマレストや、空気を入れて膨らますインフレーターマットなど、少々高価だがより高性能で寝心地の良い・断熱性能が高いマットもたくさんあるので、キャンプ地の最低気温や季節と相談してみよう。

とりあえず鹿番長の銀マットを買っておけば、寒さに震えることはあんまり無い(夏の平野部に限る)ので迷ったら鹿番長だ。

くつろぎセット

椅子

設営を終えたらひとまず腰を落ち着ける椅子が欲しい。

地べたにダイソーのレジャーマットを敷いて座っても構わないが、ケツが冷たいし浮浪者のオッサン気分になるし、虫くんが上ってくる場合もあるのであんまりお勧めしない。

どんな椅子がいいのかと言うと、まずファミリーキャンパーが持ってくるパイプイスサイズのクソデカ椅子はデカ過ぎてバイクへの積載が難しいので、肘かけが無く足が短くロータイプかつ折り畳みまたは分解可能な椅子が最適。

ホモライダー界隈で人気なのは、当職も愛用しているヘリノックス、のパチモンことパチノックス。組立は少しだけ手間だが、背もたれ付き安楽椅子の割にコンパクトなのでかなりの有能。ダイソーのミニ椅子やホムセン箱、ホムセンで売ってる謎ヘキサゴン椅子でもいいけど、やっぱり背もたれが有った方が優雅だしゆったり出来る。

優雅な椅子ほどデカいため積載量との兼ね合いもあるが、キャンプ中の殆どは椅子に座っている気がするし、出来るだけ足を伸ばしてだらけられそうな物を買っておくと、現地でgdgd出来て気持ちがいい。

テーブル

食料やコップ、スマホなどを地面に置くと衛生的にも害虫的にもあんまりよろしくないので、小さいのでもいいからテーブルを持って行こう。

定番はいつもの鹿番長アルミテーブルだが、テーブルの高さは持って行く椅子に合わせると良い。ロータイプの椅子に背の高いテーブルを合わせても使い辛くてかなわないため、低い椅子にはローテーブルが理想。

またキャンプ中に飲み食いしている最中やダベっている時だと、あんまり動き回りたくなくなるので、スマホ・充電器・バーナー・コッフェル(食器類)コップ・飲み物・食糧・カメラなど、荷物を片っ端からテーブルに乗せておくことが多く、出来るだけ広いテーブルが良いんだけど、個人的にお勧めなのは小さ目なローテーブルを2つ併用すること。

椅子を中心にして右にスマホやカメラなど機械類、左手には食料や食器類など振り分けると、椅子にふんぞり返ったまま手の届く範囲に物を置けるからだ。とどめに足元に焚火台を置いておくと完全にキャンパーをダメにする配置になる。

ローテーブルも結構大きく2つ持って行くと箱をかなり圧迫してしまうので、メインにアルミテーブルを使いサブにダイソーのワイヤーミニテーブルを使うと、収納サイズも小さく使い勝手も良いためおすすめ。

照明

真っ暗闇の中月明かりを…と言うのもロマンは有るけど、ランタンやライトなど光源は持っておこう。

主流はLEDランタンの黄色っぽい暖色系。

白色はかっこいいが、やたら眩しいし飯がまずそうに見えてしまったり、また雨や霧の日は乱反射してしまい無力になるため、暖色がおすすめだ。

必要なライトは2種類で、地面においたり何かに吊るしたりする据え置き型のランタンと、自分の頭に装着するヘッドライト。

据え置き型は分かるけどヘッドライトいる?と思うだろうが、頭にライトをつけていると両手がフリーになり、目線の方向をガッツリ照らしてくれるため非常に便利だ。

特に役立つのは夜中のトイレで、両手がフリーのまま手元を照らすことが出来るというのは、んまぁ、そう、便利ですよね(意味深)無料キャンプ場だと照明が有るトイレの方が珍しいので、両手がフリーになる光源は必須と言っても良いゾ。

欠点は虫くんが光源、つまり顔面に寄ってくるぐらいだけど、よっぽどの昆虫王国でもない限り気にするほどでもない。

ガスランタン、ガソリンランタンなど他にもいろいろ種類は有るけど、基本的にロマン装備なので、収納サイズや必要な燃料などを考えたら、LEDランタンが一番小さくコストがかからず便利で安全だ。

調理器具

バーナー

コンロ、ストーブの事。

何だかバーナーと聞くとガストーチを連想し、ストーブと聞くと暖房機を思い出してしまうが、キャンプ用品ではどちらも火を出す調理器具の事を言う。

主流は安く安全で入手しやすいガスを使ったガスバーナーで、当職愛用の鹿番長のガスバーナー入門セットや、ダイソーガス缶が使えるSOTOのバーナー、通称タチコマが定番だろうか。

とりあえず鹿番長のガスバーナー入門セットと専用ガスをポチれば、コッヘル(鍋)も付いてくるので、これ一つでラーツーからキャンツーまで全てをカバーでき、ランニングコスト以外はわりかし有能なのでイイゾコレ。

他にもガソリンを燃料にしたガソリンバーナーや、枝や薪を燃やす薪ストーブなどあるけど基本的にロマン装備。薪ストーブは下の方で語る焚火台でも兼用できるため、よほど気に入らない限り、メインバーナーはガス以外はあんまりお勧めしない。

それではガスバーナーの選び方について。

まずガスバーナーは大きく分けて、OD(アウトドア)缶を使うタイプとCB(カセットボンベ)缶を使うタイプの2種類ある。

OD缶はホームセンターや通販でしか入手できない専用缶で、尼でも1缶500円ぐらいと少々高く、CB缶はいわゆる普通のカセットボンベで、地方のスーパー・コンビニ・ダイソーなど、日本ならどこでも入手でき一つ100円ぐらいと安価。

どの缶を使用するかはバーナーによって異なり、ガス移し替えキットなども出ているけど、基本的にユーザーの都合でOD缶、CB缶を変更する事はできず、鹿番長入門セットはOD缶専用である。番長バーナーは本体その物は安いんだけど、長い目で見ればランニングコストの面でCB缶バーナーに負けてしまうのが欠点なんだよなぁ。

OD缶は使い方にもよるけどレギュラーサイズの250g缶で約50分間火を出せるそうで、キャンツー冷食勢の当職でも、キャンプ5泊ぐらい+たまにラーツーでガスを使い切ってしまうため、OD缶を年に3つぐらいは買っている感じだろうか。

OD缶x3なら1年で1500円、もしCB缶を使っていたら1年で300円。当職程度のキャンパーならガス缶代など誤差の範疇だが、キャンツーキチ勢やバーナーを2つ以上持ち込むキャンプ飯ガチ勢、日本一周などのロンツーライダーだと、安くて入手しやすいCB缶を好むんじゃないっすかね(適当)

アウトドア料理が趣味なら安いCB缶を使うバーナーの方が都合がよさそうだけど、自炊に興味がないならガス代なんて誤差だから好きなバーナーを買おう。

それともう一つ。

ガスバーナーによって火力が異なる点だ。尼で見ると仕様のところに書いてあり、鹿番長入門セットの火力は2700kcal、タチコマは2,500kcal。よっぽど小さい謎バーナーでない限り出力は似たり寄ったりだが、火力と火の出方はチェックしておこう。強風の日にも使えるように、ウィンドシールドもあると安心だ。

水筒(水タンク)

スーパーで水を買ってきても良いんだけど、キャンプ場に炊事場が有るなら有効利用しよう。

この緑色の蓋がダイソーの4L水タンク。

食器をゆすいだり乾麺を茹でたりコーヒーを飲んだり歯を磨いたりと、なんやかんや水を使う機会は多いけど、いちいち炊事場まで水汲みに行くのは面倒くさいので水筒はほぼ必須だ。

適当な補水ボトルでも良いしダイソーの伸縮水タンクでも良いし、焚火をしないなら一晩4Lあれば十分足りるので、ビニール袋みたいにペラい物でもいいからとりあえず2L以上の容量が有る物を用意しておこう。当職が愛用しているのはダイソーの伸縮水タンク。蛇口も付いているしタンクが空でも自立するし、割かし頑丈なのでお勧めだ。

なお飲み水以外にも、バーナーや焚火などで火を使う場合には必ず消火用の水を用意しよう。

火の粉が飛んでタープに大穴空けたぐらいならまだ可愛いけど、万一芝生や枯れ草に燃え移って山火事に発展したり、燃えやすい化繊の衣類などから人に引火した日には目も当てられない事態になる。

実際に2014年ごろ、キャンプで使った炭をきちんと消火せずに捨てたら山火事に発展し、これ半分放火やろと賠償金1.9億まで行った事例もあるので、火を使う場合は手元に水を用意しておいた方が安心!

火事は即ポリス沙汰なので、火の始末には気を付けよう!

コッヘル・クッカー

コッヘルはどういう語源?(レ)

と言うと元はドイツ語で調理器具みたいな意味で英語で言うとクッカー。すまねぇドイツ語はさっぱりなんだ!(コ)

キャンプでは小さくコンパクトな鍋やフライパンの事を言い、そのまま食器皿として使う場合が多い。自宅でインスタント麺を似て鍋を食器代わりに食うのはだらしねぇ行為だけど、それをアウトドアでやると様になるから面白れぇよなぁ!

コッフェルの種類はざっくり分けて、鍋みたいな外観の深底タイプと、フライパンみたいな浅底型の2種類。それに加え円柱の丸型と、卵焼きフライパンみたいな四角い角形。

素材は主に頑丈で重いステンレスと、軽いが柔いアルミと、頑丈かつ軽量だが高価なチタンが有り、アウトドア料理に興味が有ればそれなりの物を揃えたいが、適当に2人分程度の米を炊いたり、肉や魚を焼くだけだったり、インスタントの豚汁を温めるだけであれば、丸型の深底x2、丸型の浅底x1、それに小さなコップを付ける程度で十分だろう。

当職は鹿番長のバーナー入門セットに付いてきたクソ安ステンレスコッフェルを未だに使っており、油を塗らないとガッツリ焦げ付いてしまうが、割かし頑丈で安いため、コゲようが変形しようが気にせず雑に扱えるのが気に入っている。

アウトドア飯に興味が無ければ、とりあえず煮る、焼く、予備の3つを持って行けば不足することは無いだろう。まぁ番長入門セットのガスバーナーをポチっていれば、それについてくるコッヘルで十分だな。

(ダッチオーブン、スキレットなど他にもロマン調理器具は多いけど、キャンプ冷食勢には全く不要なので興味は)ないです。

包丁、調理はさみなど

料理と言えば包丁、またはアウトドアナイフを用意したい所だが、キャンプでは調理ハサミの方が役立つ場合がある。

なぜなら包丁はまな板と頑丈なテーブルが必須だからだ。

包丁はまな板に食材を乗せ、ある程度荷重をかけて切るものなので、まな板はダイソーの下敷きみたいにペラい奴でも構わないが、テーブルだけはある程度高さが有り、なおかつ力をかけても歪まない頑丈な物が要る。

炊事場が有るキャンプ場なら流し台を使って調理も出来るけど、無料キャンプ場だと蛇口一つがポツンと有るだけのガバい所も多いため、安定して調理するにはやっぱりテーブル、まな板は必須だろう。

一方調理ばさみは、まな板不要で肉も野菜も適当にザクザク切れ、流石にニンジンやジャガイモなどクッソ固い奴らには歯が立たないし、果物は押し潰してしまうため向かないが、たまに簡単な肉や野菜を焼く程度のキャンツー冷食勢なら調理はさみ一つで事足りる。

ダイソーにある普通の調理ばさみでも良いが、当職が愛用しているのは鹿番長の万能調理ばさみ。先端が丸いトング状になっているので職質対策もバッチリで、他にも缶切りなど色々な機能が入っており万能ねぎより万能だ。ヘラ、お玉も有ると便利なので、ダイソーなど100均を漁りミニおたま&ミニヘラを探してみよう。ダイソーはアウトドア用品店だった…?

アウトドア用ナイフや包丁も男の子なら一本欲しい所ではあるけど、キャンプ飯ガチ勢以外は別に必須装備でもないので、迷ったらダイソー調理ハサミ一つ装備に放り込んでおこう。

食器類

ダイソーで揃えよう(問答無用)

チタン箸とかチタンフォークとか面白そうな物も多いけど、ダイソーで売ってるステンレス箸、フォーク、コップ類でも何の不足もない。むしろ火で炙って消毒とか無茶な使い方をしても惜しくはないし、遠慮なく使い倒せるからおすすめだ。

キャンツーが優雅になる口マン装備

絶対に必要な装備ではないけど、有るとキャンプが優雅になったり楽しくなったりする装備。

焚火グッズ

焚火台

さっさと燃やそうぜ!(ISIS)

キャンプ場は合法的に物を燃やせる場所なので燃やさなきゃ損。巻きをガンガン燃やそう。

ただし地面に薪を置いて火をつけキャンプファイヤー(直火)は殆どのキャンプ場で禁止している。

何故かと言うと、高温により土の中の微生物くんが死に絶え不毛の大地になってしまうし、芝生のキャンプサイトなら植物が根こそぎ壊滅するし、落ち葉に燃え移ったら山火事不可避なので基本的にやってはいけない(戒め)

じゃあ薪を燃やすにはどうすればいいの?と言うと、焚火台を使う。

焚火台とは文字通り薪を置いて火をつけるための台で、地面から火元を離す事ができ、芝生や土の中の微生物くんへの影響は最小限になるので(影響がないとは言っていない)、直火はNGの場所でも焚火台はだいたいOK牧場。

詳しくはキャンプ場のHPを見るか、直接問い合わせるなどしてみよう。

当職が使っている焚火台は安くて頑丈な鹿番長のヘキサファイアスタンドMサイズ。小さすぎるとホムセンのクソデカ薪がクイズ入らず、デカ過ぎると積載サイズがえらい事になるので、直径30cmぐらいのこれが丁度いい。

お勧めの形状は、足が有ってある程度地面から離れているタイプで、小さく折りたためそうな奴が良いだろう。焚火台が低く地面に近すぎると、枯れ草や芝生に引火する場合もあるので、足が短かったり地面に直で置くタイプはあんまりお勧めしない。

焚火台の火を使って調理する事も出来るが、普通の焚火台だと火がまばらでコッヘルの中身が均等に暖まらず使い勝手が少々悪い。

そもそもコッヘルを上に置くこと自体が難しい焚火台も有るので、薪ストーブやネイチャーストーブなどを使うか、グリルブリッジを装着可能な焚火台を使うと便利だ。

ダイソーで見つけたステン網を使ったダイソーグリルブリッジも中々良いぞ。

薪、炭など燃料の入手

薪の入手先はホームセンターか、キャンプサイトの管理棟など。

ホムセンは季節により炭しか置いてない場合も有るので事前に電話で聞いてみると間違いない。地方というか東北のクソ田舎だと、たまにコンビニに暖炉用の薪を置いていたりするけど、基本はキャンプ場周辺のホムセンだろう。

用意すべき薪の量は、一晩景気良く燃やした場合だとMサイズ焚火台一つ当たり2~3束必要。ただしホムセンによっては湿って燃え辛いクソ薪しか売ってないという場合も有り、それだと1~2束で十分だ。良く燃える薪の特徴は白っぽくて軽く細いもの。木の皮が付いたままの茶色く重くお太い薪は、だいたい燃えづらいから注意しよう。

薪は一束500円ぐらいなのでコスパは非常に悪く、下手したら食事代より高くついてしまうが燃やすのは面白いから何の問題もないね(サイコパス)

炭は焚火台一つあたり1箱4kgもあれば十分だろう。

薪と炭の使い分けは、薪は燃やして遊んだり暖をとったりするには最適だけど、割と早く燃え尽きて火力も一定ではないため調理にはあまり向かない。一方炭は燃やしても派手に火を上げないため面白くないが、火力が高く長持ちするため調理に向いている。薪は火遊び、炭は調理に使おう。

ちなみに着火するために焚き付け(着火剤)も買っていこう。焚き付けが無いと火おこしの難易度が跳ね上がるのでほぼ必須だ。だいたい炭・薪コーナーのどこかにある。

ちなみに余った薪、炭の始末だが、完全に消化したことを確認したらキャンプ場指定のゴミ捨て場、または持ち帰ろう。薪なら自然に帰りそうな気もするけど、炭は微生物くんの餌にならないため分解されず、情け容赦無く土壌を汚染してしまう。炭だけは余らせないように全部燃やすか、きちんと始末しよう。

最後に火の始末に関して。

火遊びした後の消火は確実に行わなければならない。草木に引火して火事になったり、きちんと消化せずに放置した薪や炭が引火して大事になるとポリス沙汰は確実で、以前に放火と見なされ賠償金が億まで行った事例もある。

火の不始末はガチでヤバいので、焚き火をする際は必ず2L以上の水を用意し、火元を離れる・撤収する際は水でもぶっかけて確実に火を消そう。

www.excite.co.jp

うちわやダイソーミニ扇風機など

火が燃えるために必要なのは燃料のほかに酸素がある。

風通しが悪かったりして酸素ォ…が足りないと、不完全燃焼を起こしてものっそい煙を出したり、風下に居る人を酸欠で死にそう(怪文章)にさせる場合も有るので、火遊びする際は必ず風を送れるうちわ・扇子・ミニ扇風機などを持って行こう。コンパクトなダイソー扇子が有能だけど、扇ぎ続けると普通に疲れるので、乾電池で動くダイソーミニ扇風機がおすすめ。

鉈・手斧

良いだろテオノ…

ホムセンやキャンプ場で売っている薪は異様に太かったり長かったり、キャンツーに持って行ける小さ目の焚火台で燃やすには大きい場合が多いので、鉈や斧などを使って薪を細かくしよう。

と言うか、お太い薪はそのままだと全く燃えず、着火剤を全力投入しても表面がコゲる程度で中心までは火が入っていかないし、挙句湿っていたりすると、もはや不燃材と化して手に負えない事態になるので、何かしら薪を細かくできる道具が必須だ。細かくしてしまえば結構良く燃える。

お太い薪を割るのに最も優れているのは斧。

バイクに乗せられるのは最大でせいぜい1kgほどの手斧、いわゆるハンドアックスで、重心が刃にあると振りおろしたときに勢いが付きやすく破壊力が高い。つまり取っ手が軽い木で刃が分厚く鉄塊みたいな昔ながらの斧が最強だ。

肉抜きされたミリタリー風斧は、見た目こそかっちょいいものの、重心が刃にないためパワーが乗らず薪割りにはイマイチ向かない。別に鉈でも構わないが、小さい鉈だと破壊力が低くてお太い薪には全く歯が立たない。

鉈はまき割りよりも焚き付けづくりに向いているな。

焚き付けと言うのはタネビの燃料で、白人サバイバル部の原住民兄貴が火おこしする際に使っているおがくずの様なもの(何かの植物の綿らしい)を差す。切れ味が良く扱いやすいナタで、薪や枝を削って細かい木屑にし、それに火をつけて徐々にタネビを大きくしていくのは楽しい。着火剤を買い忘れるとかいう池沼行為をやらかした時に役立つゾ。

銃刀法&軽犯罪法について

所で、刃物を持って行く際に怖いのがホモコップの職質だが、「正当な理由なく」「携帯」したり「隠し持つ」ことをしない限りは多分大丈夫。

正当な理由とは「キャンプでまき割りに使うため」だけど、それを証明するためにキャンプ道具と一緒に刃物をパッキングしている事実が必要。例えばスーパーで包丁を買って帰宅している最中なら「スーパーで買っ田包丁を自宅まで持ち帰るため」が理由で、それを証明するために「包丁のレシート」と自宅の方向に向かっているという事実がいるわけだ。野球帽をかぶったお兄ちゃんがスーパーで包丁を買って某弁護士事務所の方に歩いていたら確実に捕まるな。

わざわざ正当な理由を証明するのは面倒だが、くだらんことで前科持ちになりたくないので、そんなもんだと諦めよう。

後は「携帯」と「隠し持つ」対策。

携帯の定義とは

自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くことをいい、かつ、その状態が多少継続することをいうとされています。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/drug/hamono/hamono.html

なので、当然だが鉈や斧を身に付けるのはNGだし、人の目に触れる所ないしすぐに取り出せる場所にパッキングするだけで、ホモコップに見つかるとガン掘りされる可能性が高い。

自動車で言えば、ダッシュボードに10徳ナイフを入れていただけでも「携帯」扱いになり捕まる場合が有り、割と厳重にパッキングし箱の底の方に入れておくでもしないと危なそうだ。ちなみに刃物以外にも鈍器や武器になりそうな物、例えばペグハンマーとかもいちゃもん付けられかねないので、適当にパッキングすると危ないかもしれない。

また「隠し持つ」の定義は、

自宅又は居室以外の場所で、手に持ったり、身体に帯びるなど直ちに使用できる状態で、人目につかないよう隠して身辺に置くことをいいます。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/drug/hamono/hamono.html

だそうで、ライジャケの内側に仕込んだりは論外として、箱の蓋の上にパッキングしたり、箱を開いたらすぐに取り出せるような場所に入れておくのも隠し持つとみなされる可能性が高い。

とりあえず箱の底に突っ込み、すぐに取り出せないような状態にしておけば、携帯・隠し持つに関しては何とかなりそうだな。

東北のクソ田舎じゃ職質の経験なんて無く、これで刃物の職質クリアしたという実績はないが、とりあえずここまでやっておけば、いちゃもん付けられない限り安心だろう。多分!

そうそう、当職はアウトドアナイフは持たないけど、両刃のナイフは6cm未満でも即ポリス沙汰なので持たないようにしようね!

タープ

タープはいわゆる天幕で、雨風を凌いだり真夏の昼の太陽光を防ぐことが出来る。

これいる?と思いがちだが、雨が降ってもタープの下なら余裕でダラダラ出来るし、クソデカタープなら下で焚火をして暖を取る余裕も有り、一つあるだけで相当優雅になるゾ。雨の予報が有るなら例えソロツーでも出来る限り持って行きたい。

テントしかない状態で雨に降られると、屋根のある炊事場に逃げ込むかテントに籠るしかなくなり、調理もダラダラする事も出来ず非常につまらんので、マスキャンをするなら安い奴でもいいから、誰か一人は持っておかないと雨天決行した時に悲惨。

またバイク乗り入れ可のキャンプ場なら、タープの下にバイクも収納することが出来るので、夜の通り雨からバイクを守れるし、早朝雨に濡れながら撤収作業を行う場合も、タープの下に荷物とバイクを避難させて行えば、少なくともインナーテントやシュラフを濡らすことなく、余裕をもってパッキングが出来る。

タープは濡れててしまうが寝床が無事なら十分だ。

タープのサイズは、バイクかテントを収納する事を考えて、3m x 3mまたは4m x 4mぐらいの少々大きめなヘキサゴンタイプを選ぼう。当職愛用は鹿番長のヘキサタープ。

タープの下で焚火をすると飛んだ火の粉で穴が開くことも稀によくあるので、と言うか一回のキャンプで平均5か所ぐらいは穴が開くので、お高いタープより安定の鹿番長やクソ安タープシートだと遠慮なく火柱を上げられて気持ちがいい。

タープポールは別売りの場合も有るので、買うタープによっては事前に用意しておこう。

割と小柄なninja250でも高さ2mのポールでギリギリ入り込める感じだったので、スッテネなど全高がクッソデカいバイクは3mポールぐらい必要だろうか。

素材は軽いアルミ一択、また4~5分割ぐらいまで細かく折りたためるタイプがコンパクトで積載しやすい。大きなタープほど風にあおられるとポールに強い力がかかり、場合によってはタープポールが折れ曲がる場合が有るので、なるべくお太いポールを選ぼう。当職の直径22mmぐらいのロゴスアルミポールは強風でも余裕だったので、最低でも直径20mmは確保しておけばまず問題ない。

ガイロープ(タープを張る紐)は付属していた奴でもしばらく耐えるけど、ペグは少々ごつい奴を買い足したい。以前18~22cmのホムセンペグを使い雨で湿った芝生に設営した時は、夜中の風で何本か抜けてしまったので、来シーズンに向けて28cmのエリステ鋳造ペグを買ってみた。これで安心だぜ!

(強風で荒れ狂うタープの図)

雨以外にも朝露と夜露を防ぐこともできるので、快適かつ優雅なキャンプを行うならタープの導入も検討しよう。

蚊取り線香

ダイソーで売っているアウトドア用で十分なので、虫が出る季節には必ず持って行こう。熱源や人に寄ってくる羽虫くんは、キモいが刺さないため無害だしどうでもいいが、蚊などの害虫はキャンパー、いや人類の敵なので一匹残らず根絶やしにしよう。

焚火をして煙に燻されている状態だと蚊は寄ってこないけど、風下にいれば情け容赦なく吸血されるので、キャンプ場に付いたら真っ先に蚊取り線香に着火するぐらいは重要だ。テント設営中でも問答無用に襲い掛かってくるから始末に負えない。

蚊取り線香はむき出しよりも、腰に下げる金属ケースを一緒に買うと、トイレに行く際も腰に吊るしておけるし、やけどや火災が起きる心配もあまりないのでお勧め。蚊取り線香が嫌いなら虫よけスプレーでも構わないが、生半可なスプレーだと小川や林に居るような、野生の眼光をした吸血ガチ勢の蚊にはあんまり効果が無い印象が有る。煙で確実に始末しよう(キチスマ)

折り畳み傘

雨降った時のトイレや買い出しなど、いちいち合羽を着て動くのは面倒くさいので、小さな折りたたみ傘を一つ持っておくと非常に便利。特に夜中目が覚めてテントから出てトイレに行くときに雨が降っていたりすると、狭いテントの前室で湿った合羽を着こむのは相当に間抜けなので、雨が降る可能性が有るなら持っておこう。

耳栓・アイマスク・枕

キャンプ場は気が揺れる音だとか、小川の音だとか、誰かが歩く音だとか結構やかましく、また日の出は午前5時ごろなので、朝日の眩しさに目が覚めてしまうことが有る。神経質な人ほど気になって眠れないと言う目に合うので、全部ダイソーで揃うから事前に漁っておこう。

サンダル

当職はサンダルを好まないので持って行くことはないけど、ゴツいライディングブーツは何かと使い勝手が悪いため、サンダルなどの気軽にはける靴を持って行くと、キャンプ場での移動に便利。

コンプレッションバッグ

コンプレッションバッグは衣類やシュラフをつぶして圧縮する袋の事。

流石にダイソーで見かけることは無いが、最近はアマゾンで700円ぐらいで買えるので、シュラフ用・着替え用・洗い物用の3つぐらい持っておくと便利。特にシュラフの圧縮が効果的で、物にもよるがだいたい半分ぐらいの大きさになる。

欠点として、こいつは縦に押しつぶすように圧縮するため若干横に広がってしまう事。極太恵方巻を圧縮してサッカーボールみたいな形にするイメージだろうか。圧縮した結果、横に広がってしまい箱につっかえ!てしまうという事態も有る。

当職はとにかく荷物を小さくしたい派なので、コンプレッションバッグは必須アイテムだ。

ダイソーを讃えよ

ダイソーにはキャンツーに大事な全てが詰まっているんだ(至言)

当職もキャンプガチ勢に教えてもらった口だが、ダイソーなど100均にはキャンプに使える装備が本当に豊富にある。アウトドアコーナーの着火剤やステンレス食器、コッヘル、保冷バッグやお買い物バッグ、調理具コーナーのミニヘラやスキレット(卵焼きミニフライパン)なんてものも揃い、これ半分キャンプ道具屋だろと疑いたくなるぐらいだ。

だがダイソーアウトドア用品の真髄は謎小物の流用で、例えばラックコーナーのワイヤー折りたたみテーブルはキャンプのサブテーブルに最適で、自動車コーナーのエア枕と耳栓アイマスクセットは実に有能。化粧品コーナーの小瓶は調味料を小分けして持っていくと便利で、OAコーナーのチャック付きビニール袋はキャンプ道具の小分けに便利だ。

園芸コーナーの植木鉢フレームと台所コーナーのザルを組み合わせて焚き火台、通称ちんぽ式焚火台などもあり、アイディア次第で色々なキャンプグッズを作ることが出来る。

kotachantow650.blog.fc2.com

ダイソーに行くと商品の入れ替えも速いため、毎回何かしらキャンプに使えそうな道具を発見し、例えるならジャンク屋を漁って使えそうなパーツを探しているときのような謎の高揚感があるからおもしれぇよなぁ。尼でポチる前にまずダイソーを見てみよう。意外なものが安く手に入るゾ。

以下追記

何に金をかけるか

私にもわからん(アイアンマン)

最初に揃える道具ならやっぱり安い物を選ぶだろうし、自分がキャンプに何を求めているかなんてのは分かりづらいだろう。かくいう当職も最初はTDN野宿セットとしてキャンプ道具を揃えたけど、ホモキャンに参加し始めてからは次第に火遊び・寝床重点と言う趣向になってきた。

強いて金をかけた方がいいと言えるのは、シュラフ、銀マット(インフレーターマット)、ラーツーにも流用できるバーナー類だろうか。これなら仮にキャンプに飽きても他の事に流用できるしな。

ちなみにテントも金をかけた方が色々と快適なんだけど、テントの寿命はおよそ100泊ほどとされており、ある程度は消耗品と思った方が良さそうだ。

キャンツーを始める費用はいくら必要なのか

最低限の装備を揃えるにはだいたい2~3万必要。

内訳はこんな感じだけど、道具の積載方法をどうするか、椅子やテーブルのグレード、シュラフを何度対応にするかでちょっと変わってくる。タープや焚火台や他にも揃えたい装備は色々あるけど、そうすると予算は青天井になるため、最低限の装備だと誰かのタープや焚火台にお邪魔するとか、キャンプサイトで飯食って寝るだけという漢らしい内容になる。

なお定番のキャンピングシートバッグ2を新品で買う気なら予算は平気で+1万は行く。なので費用を抑えるにはホムセン箱を乗せるか、ボストンバッグ+荷締めベルト活用するしかないためオサレなシートバッグは諦めよう。

最低限装備の内訳

| 道具 |

値段 |

備考 |

| メイン箱 |

¥5,000 |

素のホムセン箱一つ作るとこれぐらい。 |

| サブ積載用品 |

¥2,000 |

サイドバッグが欲しいけどツーリングネットで箱の蓋の上でも可 |

| テント |

¥5,000 |

バンドックのツーリングテント |

| シュラフ |

¥3,000 |

-5度対応ならこれぐらい |

| 銀マット |

¥1,000 |

普通の銀マット |

| ランタン |

¥1,500 |

適当なLEDランタン |

| ヘッドライト |

¥1,500 |

有ると便利 |

| 椅子 |

¥3,000 |

パチノックス |

| テーブル |

¥1,500 |

鹿ローテーブル |

| バーナー |

¥5,000 |

鹿入門セット |

| ガス |

¥500 |

OD缶 |

| コッヘル |

- |

鹿入門セットに付属 |

| 食器 |

¥500 |

ダイソーで漁る |

| |

|

|

| 合計 |

¥29,500 |

|

装備の多くをダイソーに置き換えさらに節約すると

| 道具 |

値段 |

備考 |

| メイン箱 |

¥5,000 |

素のホムセン箱一つ作るとこれぐらい。 |

| サブ積載用品 |

¥2,000 |

ツーリングネットで箱の上に乗せる |

| テント |

¥5,000 |

バンドックのツーリングテント |

| シュラフ |

¥3,000 |

-5度対応ならこれぐらい |

| 銀マット |

¥1,000 |

普通の銀マット |

| ランタン |

¥100 |

ダイソーのライト |

| ヘッドライト |

- |

有ると便利 |

| 椅子 |

¥100 |

ダイソー椅子 |

| テーブル |

¥100 |

ダイソー台所コーナーの折り畳みテーブル |

| バーナー |

¥5,000 |

鹿入門セット |

| ガス |

¥500 |

OD缶 |

| コッヘル |

- |

鹿入門セットに付属 |

| 食器 |

¥500 |

ダイソーで漁る |

| |

|

|

| 合計 |

¥22,300 |

|

と、こうなる。

後はシュラフを削ってイージスを着て寝るとか、ヤフオクでキャンプ装備を漁るとか、ギリギリ2万切る事も出来そうに思えるけど、そこまで削ってキャンツーするのも浮浪者のオッサン気分になってしまうと思うので、クソザコ装備だと夜中寒さで眠れない事も有るから、ある程度は金をかけよう。